在很多人眼里,教师工作体面又稳定:

寒暑假长,社会尊重高,还有各种津贴和绩效。

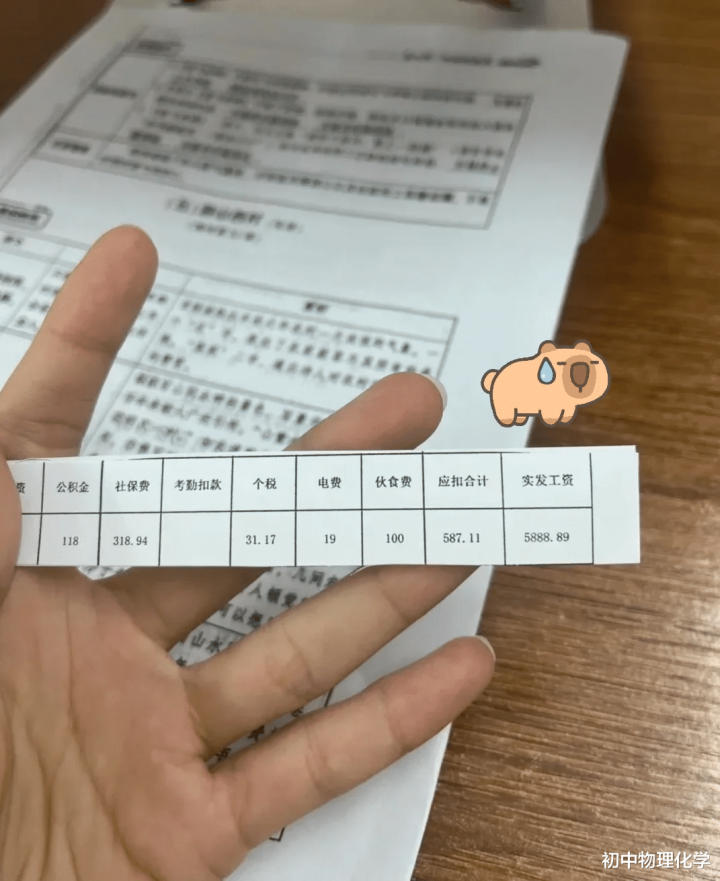

可真等到自己在一线干上几年,就会发现工资条上的一些补贴怎么看怎么别扭。

表面上看似有教龄津贴、班主任津贴、绩效工资,其实不少老师心里都明白:

这三项里,水分和无奈太多,被大家调侃为三大假工资。

今天咱们就一起聊聊这三块工资,为啥成为了老师们的心结。

01 | 古董级的教龄津贴

大家都知道,教师的教龄津贴是和工作年限挂钩的,

按理说教龄越长,收入就应该有所增加。

可现实是,标准几十年没变,仍然沿用上世纪80年代的水平:

3元、5元、7元、10元封顶。

要知道,1980年全国职工的平均工资才60多块,10元津贴还是挺实在的。

可到了今天,社会平均工资早就涨了上百倍,

老师们的工资也大多在几千了,这点教龄补贴基本没什么变化。

很多老师笑称,这津贴就是伤害性不大,侮辱性极强。

一个月发不发几块钱都没人留意,但它就那么静静躺在工资条上,提醒你:

三十多年了,它还是那个数。

02 | 班主任津贴:做得多拿得少

老师不好当,班主任更难当,这句话绝不是空话。

班主任要管学生的学习、纪律、心理,甚至还得充当临时家长,

一遇到学生的各种突发情况,总得第一个冲上去。

可这么辛苦的工作,津贴却少得可怜。

很多地方一个学期才几百块钱,算下来一个月可能就几十块。

甚至还有学校干脆就没有班主任津贴。

更让人无奈的是,你要是说两句抱怨,常常会有人扣帽子:

当老师就得有奉献精神,不能总盯着钱看。

可说实话,这份津贴和班主任的付出压根不在一个量级。

很多老师宁愿专心上课,也不想接这个高风险、低回报的差事。

03 | 绩效工资:自己的钱考核自己

绩效工资原本的目的,是激励老师们多劳多得、优绩优酬。

可实际执行中,却成了一种变相的扣款制度。

不少地方的做法是:

把老师本来应得的工资里拿出30%,暂时扣下,等到年底再根据考核发。

听起来是奖励,其实就是用自己的钱考核自己。

有位网友说得更直接:

“最恶心的不是拿自己的钱考核自己,而是拿去奖励别人!”

这句话戳中了很多老师的心声。

因为这笔钱并不是额外奖励,而是工资里硬生生拆出来的一部分。

如果考核结果不理想,这部分工资就发不全,

老师到手的钱比账面工资还低。

这样的制度不仅没有正向激励,反而让同事之间容易内卷,大家小心翼翼生怕被扣钱。

结果呢?本来是奖励的绩效,变成了让人忧心忡忡的考核。

04 | 为什么总觉得工资没涨?

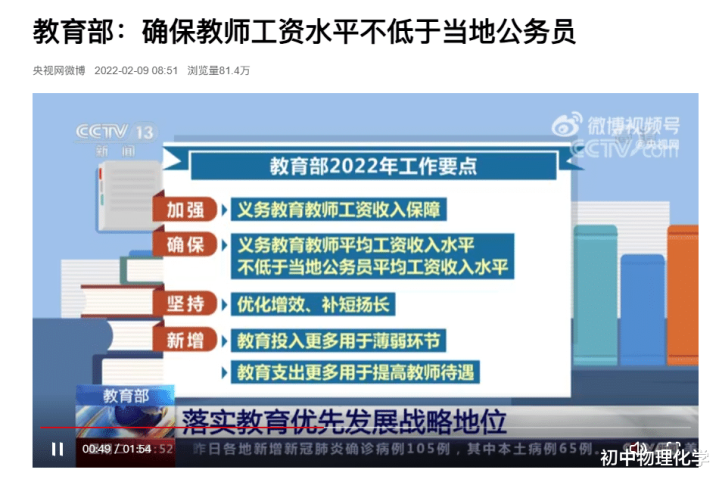

这些年,政策文件里常会出现一句话,教师工资不低于当地公务员水平。

可问题是,这里的算法多是财政拨款除以总人数,算出来的平均值。

公务员和教师的结构本来就差异很大,

平均数看上去没问题,落到个人身上就很难说了。

于是,很多老师感叹:

文件里看似工资不低,但自己每个月到手的钱并没有太大变化。

尤其是基层老师,辛苦干一年,还要跟这三大假工资较劲,心里当然有落差。

说到底,老师们的诉求其实很简单:

教龄津贴,能不能与时俱进,体现资历的真正价值?

班主任津贴,能不能合理提高,让付出和回报对得上?

绩效工资,能不能从拆分工资变为真正的额外奖励?

只有这些问题真正得到改善,教师职业的幸福感才会提升,

大家才会更愿意把心思用在教学本身。

否则,表面上的光鲜,掩盖不住现实的尴尬。

教育离不开老师,老师也要生活,老师也要合理的待遇。

尊师重教不能只停留在口号上,更要体现在工资条上实实在在的数字。

毕竟,只有让老师安心,教育才能安心。

老师们,你怎么看待这三大假工资?

你们学校的情况又是怎样的?

欢迎在评论区聊聊。

股票配资资讯网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。